InP量子點發光二極管研究

量子點(quantum dots,QDs)是一種尺寸介于1~10 nm的準零維納米材料,自從被發現以來,由于具有發射光波長可調諧、色純度高、穩定性高,激發光譜寬等優異的光電性質[1-2],成為光電、生物、能源等多領域的研究熱點。

在眾多量子點材料中,Cd族量子點發展較為成熟,以其作為發光材料制備的QLED器件性能已經達到顯示應用的商業要求[3-4],但其固有的重金屬毒性限制了大規模的應用和發展。與之相比,In P QDs由于無毒且發光性能好,成為替代Cd族量子點的主要選擇。近幾年,以In P作為發光層制備的QLED也取得了很大的性能提升,紅光QLED的外量子效率(external quantum efficiency,EQE)達到了22.56%[5],但綠光和藍光分別只有16.3%[6]和2.8%[7],仍然有較大改進空間。

1 In P量子點

In P QDs作為一種無毒量子點,被業界認為是可以有效替代Cd族和含鉛鈣鈦礦量子點的潛力軍,其波爾半徑大約為10 nm,通過尺寸調諧發射波長可以覆蓋整個可見光范圍。目前In P QDs主要通過油相溶膠-凝膠法制備,因其對水氧較為敏感,所以需在惰性氣體保護下進行[8]。由于P源的高反應活性,在成核階段一般保持在相對較低溫度,但對于均勻緊密的殼層生長階段,則需要在低反應物濃度和高反應溫度下進行[9]。近些年,In P QDs的性能得到很大的提升,在光電、生物等領域表現出較大應用潛力。

2 量子點發光二極管(QLED)

2.1 QLED的結構

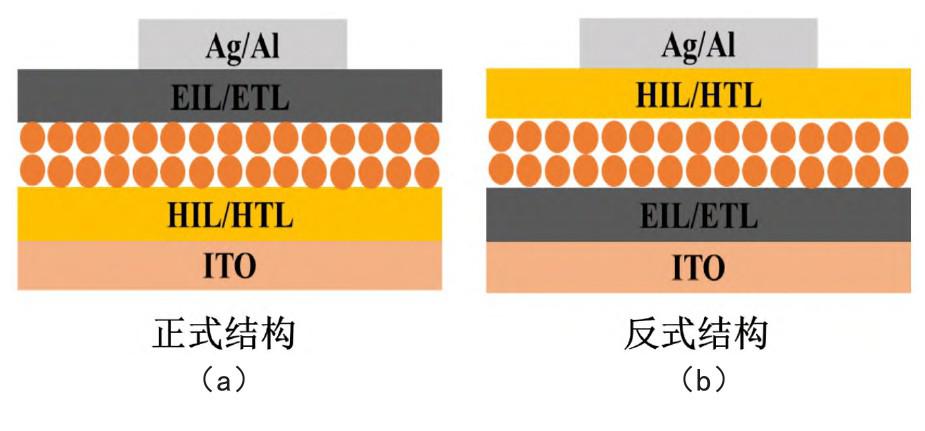

QLED的器件結構與OLED相似,主要區別在于其發光層是量子點材料。目前主流的結構見圖1,包括正式(conventional)結構和反式(inverted)結構,兩者的區別在于氧化銦錫(indium tin oxide,ITO)在當中的角色是陽極還是陰極。在當前的研究進展中,正式結構表現出了更高的效率;反式結構的應用相對較晚,效率相對較低,但這種結構更易于直接與薄膜晶體管(thin film transistor,TFT)結合應用于顯示器件,而且氧化物電子傳輸層(electron transport layer,ETL)在制備過程中率先進行退火,不影響后續膜層的制備。

圖1 QLED器件的典型結構

2.2 QLED的發光原理

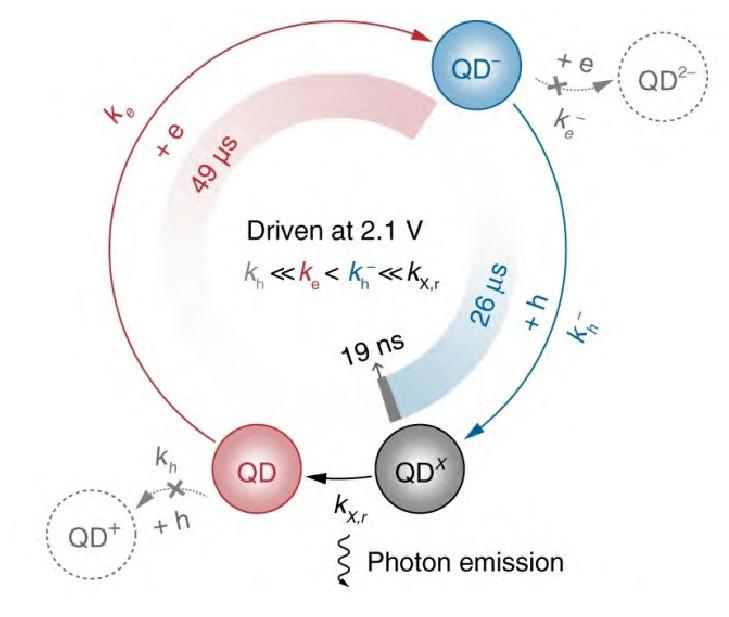

量子點作為發光材料,其發光方式有兩種:光致發光和電致發光。前者中主要是量子點通過被光激發產生電子空穴對,退激發輻射復合發光;后者中電子和空穴通過電注入產生,并在有源區發生輻射復合發光。QLED是一種電致發光器件,其發光原理是空穴和電子分別通過陽極和陰極,經空穴傳輸層和電子傳輸層到達發光層。在之前的研究中,學者們普遍采用半導體材料電致發光原理,認為當在QLED中注入的電子和空穴在材料中距離足夠近時,就可以依靠庫倫作用力結合形成激子。但是新的研究[10]表明,在QLED中激子的產生經歷了“基態—負電中間態—激子態”的過程,見圖2。在該過程中由于電子傳輸性能更優異,導致量子點可以率先獲得電子成為負電中間態。負電態一方面抑制了電子的進一步注入,另一方面給本來注入效率相對較低的空穴提供了注入動力。

圖2 QLED的發光原理[10]

文章引用

[1]崔忠杰,梅時良,郭睿倩.InP量子點發光二極管研究進展[J].光源與照明,2022,(S1):118-122+128.

InP量子點因其發光性能優異和無毒的優勢,替代Cd族和含鉛鈣鈦礦量子點成為量子點發光二極管(quantum dot light emitting diode,QLED)發光材料的主要選擇。近幾年,InP QLED器件發展迅速,紅、綠和藍光器件效率分別達到了22.56%、16.3%和2.8%,但相比于Cd族量子點仍有較大的研究空間。文章從不同基色InP QLED中發光層優化研究、InP QLED中載流子傳輸層研究兩方面總結了InP QLED的研究進展,內容主要集中于發光層材料的優化和界面層的選擇,其性能的進一步提升仍需著眼于材料和結構的雙重研究。